Le 1er juin 2008, un incendie se déclare sur les terrains des studios Universal à Hollywood. La presse en parle brièvement : le feu a détruit plusieurs décors de cinéma emblématiques, dont ceux de « Retour vers le futur », une attraction King Kong, et un dépôt d’archives vidéo. Un incident regrettable, certes, mais sans blessé. Et surtout, selon les responsables de NBC Universal, rien d’irréparable : les données et les films étaient copiés ailleurs, et les reconstitutions de plateaux se feront rapidement.

Cette version des faits perdurera plus d’une décennie. Ce n’est qu’en 2019 que l’envergure réelle de la catastrophe va émerger dans un article coup de poing publié par le New York Times Magazine. L’incendie aurait détruit des centaines de milliers de bandes master originales, représentant des décennies d’histoire musicale. Une perte estimée à environ 500 000 titres, tous issus du catalogue d’Universal Music Group (UMG), la plus grande major au monde.

Cette révélation tardive fera l’effet d’une bombe dans le monde de la musique et au sein des communautés de collectionneurs de vinyles.

- Le bâtiment 6197 : un trésor sonore volatilisé

- Des artistes majeurs concernés

- Une vérité révélée tardivement : la presse brise le silence

- Réactions, indignation et actions en justice

- Qu’est-ce qu’un master audio et pourquoi est-ce si important ?

- Le vinyle face à la mémoire effacée

- Les responsabilités de l'industrie : une mémoire musicale en péril

- Leçons tirées (ou non) depuis 2008

- Un feu qui brûle encore

- Sources

En résumé

- 1er juin 2008 : un incendie détruit un entrepôt d’archives d’Universal Studios à Hollywood.

- Plus de 500 000 enregistrements originaux (masters) seraient perdus, selon une enquête du New York Times Magazine (2019).

- Des artistes légendaires touchés : Nirvana, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Chuck Berry, Tom Petty, entre autres.

- De nombreux artistes n’ont été informés de la perte de leurs bandes qu’une décennie plus tard, provoquant colère et poursuites judiciaires.

- Pour les passionnés de vinyles : des rééditions impossibles ou altérées, et une revalorisation des pressages originaux.

- L’incendie révèle les fragilités de la conservation musicale privée et pose la question de la mémoire sonore collective.

- Une leçon douloureuse pour l’industrie : mieux archiver, numériser et communiquer devient indispensable.

Le bâtiment 6197 : un trésor sonore volatilisé

L’enquête menée par le journaliste Jody Rosen, publiée le 11 juin 2019 dans The New York Times Magazine, s’appuie sur des témoignages d’anciens salariés d’UMG, sur des documents internes, et sur une expertise technique approfondie. Le feu aurait touché, entre autres, le bâtiment 6197, un entrepôt discret, connu pour être le coffre-fort musical d’UMG.

À l’intérieur : des milliers de bandes magnétiques originales, souvent les seuls exemplaires connus d’enregistrements mythiques ou obscurs. Ces bandes étaient stockées sur des étagères denses, sans gicleurs automatiques efficaces, et dans un bâtiment non spécifiquement dédié à la conservation audio. Certaines cassettes dataient des années 1940. Le feu les a anéanties en quelques heures.

Parmi les labels touchés, on retrouve :

- Decca Records (jazz, classique, variétés internationales)

- Chess Records (pionnier du blues et du rock’n’roll)

- Impulse! (label jazz emblématique)

- Geffen Records, MCA, A&M, Interscope, etc.

L’un des passages les plus marquants de l’enquête est la mention d’un document confidentiel interne à UMG, daté de 2009, qui résumait les pertes. Ce mémo parle de “la plus grande catastrophe de l’histoire de l’industrie musicale”, avec une liste de noms d’artistes touchés qui donne le vertige.

Des artistes majeurs concernés

Le même document cité par le New York Times (et non démenti formellement par Universal) mentionne des dizaines d’artistes de renommée mondiale. Le feu aurait emporté des bandes originales – parfois multitracks, parfois stéréo mixées – de :

- Louis Armstrong

- Duke Ellington

- Ella Fitzgerald

- Billie Holiday

- Joni Mitchell

- Elton John

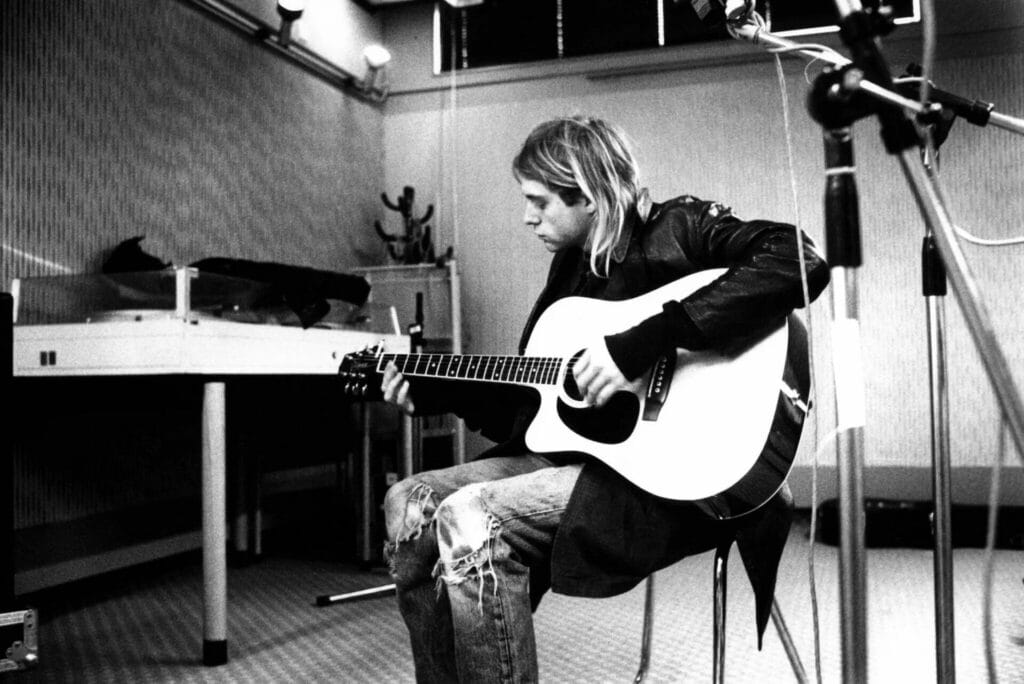

- Nirvana

- Sonic Youth

- Soundgarden

- R.E.M.

- Tom Petty

- Beck

- Sheryl Crow

- Aretha Franklin

- Janet Jackson

- Chuck Berry

- The Roots

- No Doubt

- Snoop Dogg

- Eminem

- Et des centaines d’autres…

Il ne s’agissait pas simplement d’albums commerciaux connus, mais aussi d’enregistrements de sessions inédites, de versions alternatives, de démos ou de prises studio jamais publiées. En somme, une mémoire brute, désormais réduite en cendres.

Pour les collectionneurs de vinyles et les passionnés de patrimoine audio, cela signifie : des disques dont il ne pourra plus jamais exister de réédition directe à partir du master original. Il ne subsistera que des copies secondaires, des éditions analogiques anciennes ou des transferts numériques parfois dégradés.

Une vérité révélée tardivement : la presse brise le silence

Pendant plus de 10 ans, cette perte a été gardée sous silence. UMG, dans ses déclarations de 2008, n’évoque à aucun moment la présence d’archives sonores dans le bâtiment incendié. L’industrie musicale, elle aussi, reste muette. Beaucoup pensaient que les bandes étaient sécurisées ailleurs.

Mais l’enquête de Jody Rosen provoque un choc.

UMG, sous pression, commence à publier des démentis partiels. La major explique que les chiffres sont “exagérés”, que beaucoup de masters existaient aussi en double, voire en triple exemplaire, dans d’autres locaux. Elle insiste aussi sur le fait que de nombreux enregistrements avaient été numérisés avant 2008, et qu’ils sont donc toujours exploitables.

Mais ces arguments, s’ils peuvent valoir pour certains artistes récents, ne tiennent pas pour les dizaines de milliers d’enregistrements analogiques datant des années 1940 à 1980. Une partie considérable de ce patrimoine était conservée sous forme physique unique, en attente de transfert ou déjà oubliée.

Plus inquiétant encore : plusieurs artistes découvrent dans la presse que leurs enregistrements ont été perdus, sans avoir jamais été informés.

Réactions, indignation et actions en justice

La publication de l’enquête du New York Times Magazine en juin 2019 n’a pas seulement provoqué l’émoi chez les passionnés de musique. Elle a également déclenché une vague d’indignation dans le monde artistique. Plusieurs musiciens et groupes majeurs ont découvert la disparition de leurs enregistrements originaux… en lisant la presse.

Parmi les plus virulents : Krist Novoselic, ancien bassiste de Nirvana, et les membres de Soundgarden. Leur groupe figurait sur les listes internes d’UMG recensant les pertes. Même stupeur chez les représentants de Tom Petty, dont les masters de l’album Wildflowers auraient été perdus, ou encore chez Hole, le groupe de Courtney Love, qui affirmait ne jamais avoir été informé par la maison de disques.

En réaction, une plainte collective a été déposée en juillet 2019 à Los Angeles, réunissant plusieurs artistes ou ayants droit :

- Soundgarden

- Hole

- Les successions de Tupac Shakur et Tom Petty

- Le producteur Steve Earle

Ces plaignants accusaient Universal Music Group de négligence, de rupture de contrat, mais aussi de dissimulation. Selon eux, UMG n’avait pas protégé convenablement leur patrimoine, n’avait pas pris les précautions nécessaires en matière d’archivage, et surtout, n’avait pas jugé bon de les prévenir après le drame.

UMG, de son côté, conteste vigoureusement ces accusations. L’entreprise souligne que plusieurs artistes plaignants n’ont pas la preuve que leurs masters ont été détruits, ou que ces enregistrements ne subsistent pas sous une autre forme. En outre, UMG affirme qu’elle n’avait aucune obligation légale d’informer individuellement chaque artiste.

Les poursuites finiront par être en partie abandonnées pour des raisons de procédure, mais le débat public, lui, reste ouvert. Même en l’absence de condamnation judiciaire, la confiance entre artistes et major est durablement écornée.

Qu’est-ce qu’un master audio et pourquoi est-ce si important ?

Le mot « master » est omniprésent dans cette affaire. Mais que désigne-t-il exactement ? Et pourquoi sa perte est-elle aussi dramatique pour l’histoire du disque — en particulier pour les amateurs de vinyles ?

Lire notre article : Source, Master : qu’est-ce que ça veut dire ?

Un master est le document source d’un enregistrement audio : la bande magnétique originale sur laquelle une performance a été enregistrée, mixée et finalisée. C’est à partir de cette bande qu’on fabrique :

- des copies pour la diffusion radio ou la presse,

- des CD,

- des transferts numériques,

- et surtout : les matrices qui serviront à presser les vinyles.

Dans le cas du vinyle, c’est la qualité de ce master qui garantit la précision du son, la dynamique, la fidélité. Une bande master permet :

- de refaire un pressage d’une qualité optimale (aussi bon, voire meilleur, que le pressage d’époque),

- de restaurer un enregistrement en cas de dégradation,

- d’extraire des pistes séparées (multitracks) pour remixer ou remastériser,

- de publier des prises inédites ou des versions alternatives.

Quand un master est perdu, il ne reste que des copies de second niveau : souvent dégradées, parfois altérées, parfois issues d’une ancienne numérisation. Et dans de nombreux cas, il ne reste plus rien du tout.

Pour les passionnés de vinyles, cette perte est cruciale. Non seulement elle compromet la réédition fidèle de certains disques, mais elle fait aussi de certains pressages anciens les seuls témoignages tangibles de ces œuvres. Un vinyle original pressé à partir d’un master disparu devient, en soi, un document patrimonial unique.

Le vinyle face à la mémoire effacée

Ce drame touche particulièrement le monde du vinyle pour deux raisons fondamentales : la nature analogique des supports détruits, et l’impact direct sur les éditions physiques de qualité.

1. Une perte pour les rééditions audiophiles

Ces dernières années, de nombreuses maisons de disques indépendantes (comme Mobile Fidelity ou Analogue Productions, etc.) se sont donné pour mission de proposer des rééditions de très haute qualité, en utilisant exclusivement les bandes master analogiques d’origine (bon, en vrai, il y a d’autres gossips à ce sujet, je vous en parlerai un de ces jours).

Ces rééditions, souvent pressées en 180g, masterisées à partir des sources originales et accompagnées d’un travail graphique soigné, sont devenues des objets recherchés par les audiophiles. Mais quand le master n’existe plus, ces projets deviennent :

- techniquement impossibles,

- ou très limités (source numérique intermédiaire, son compressé, etc.),

- ou trompeurs si l’information n’est pas transparente.

Un label ne peut pas prétendre proposer une « réédition depuis les bandes originales » si celles-ci n’existent plus. Cela nuit à la traçabilité du produit, à la confiance du consommateur et à la qualité artistique du résultat.

2. Une hausse des prix des pressages originaux

Par un effet pervers, la perte de certains masters a entraîné une flambée de la valeur des vinyles pressés à partir de ces bandes avant l’incendie. Les éditions originales, ou les premières rééditions analogiques, deviennent alors des objets irremplaçables.

Certains disques deviennent pratiquement mythiques :

- parce qu’ils ont été pressés en faible tirage à l’époque,

- parce qu’ils n’ont jamais été réédités,

- ou parce que le master est désormais perdu.

Cela renforce la rareté, mais crée aussi un déséquilibre entre le patrimoine accessible au grand public et celui réservé aux collectionneurs fortunés.

3. Une perte de diversité

Enfin, cet incendie ne touche pas seulement les grandes vedettes. Des milliers d’artistes mineurs, obscurs, oubliés, ont vu leur œuvre disparaître. Certains albums n’existent désormais plus que dans les bacs des disquaires d’occasion ou les collections privées.

C’est une perte de diversité musicale, de richesse culturelle, de mémoire collective.

Les responsabilités de l’industrie : une mémoire musicale en péril

L’incendie de 2008 n’est pas seulement un accident industriel. Il révèle les fragilités structurelles de l’industrie musicale en matière de préservation du patrimoine sonore. À l’heure où les majors investissent des milliards dans la propriété intellectuelle (droits d’auteur, back-catalogue, publicité), le paradoxe est criant : beaucoup n’ont pas suffisamment protégé leurs sources originales.

1. Pourquoi autant de bandes étaient stockées là ?

Universal Music Group est, en 2008, déjà un empire tentaculaire. Il hérite de dizaines de labels, rachetés ou absorbés au fil des décennies : Chess, Decca, MCA, Geffen, A&M, Polydor, etc. Chacun possédait ses propres bandes master, parfois entreposées de manière désorganisée.

Au fil du temps, par souci de centralisation logistique, UMG regroupe ces bandes à Hollywood, dans un entrepôt certes sécurisé, mais pas conçu pour la conservation archivistique. Des centaines de milliers de bandes magnétiques inflammables sont ainsi stockées dans un bâtiment mal protégé contre les incendies.

Cela n’est pas propre à UMG. Plusieurs autres majors (Sony, Warner, EMI à l’époque) ont connu des incidents similaires — fuites, dégâts d’eau, déménagements mal maîtrisés. Mais l’incendie de 2008 illustre le manque de culture patrimoniale dans une industrie orientée vers le rendement.

2. Une absence de double sauvegarde ?

Un grand nombre de bandes détruites n’avaient pas été numérisées. Certaines étaient en attente de transfert. D’autres n’étaient même plus inventoriées précisément. Faute d’obligation légale ou de budget dédié, leur numérisation n’était pas prioritaire.

Dans certains cas, des copies analogiques ou des duplicatas existaient, mais dans des états variables. L’absence de numérisation systématique, de duplication sécurisée et de conservation dans des locaux adaptés rendait l’accident hautement prévisible.

3. L’archivage musical : enjeu de mémoire publique ?

Faut-il laisser la préservation du patrimoine musical entre les mains des entreprises privées ? La question a été relancée après 2019. Des institutions comme la Library of Congress, le British Library Sound Archive ou la Phonothèque nationale française jouent un rôle crucial dans la sauvegarde d’une mémoire sonore collective.

Certains archivistes et historiens de la musique plaident pour une coopération entre l’État, les labels, les artistes et les structures culturelles, afin de créer des dépôts sonores nationaux.

Leçons tirées (ou non) depuis 2008

1. Universal Music se veut plus prudent

À la suite de la polémique, UMG affirme avoir revu ses pratiques. Elle annonce avoir lancé un programme de numérisation à grande échelle de ses archives physiques restantes. La major aurait depuis mis en place des procédures de conservation plus rigoureuses, notamment à travers des centres spécialisés à Londres et dans le Midwest américain.

Un poste d’archiviste en chef aurait été créé, chargé de superviser les initiatives de conservation et de catalogage. UMG affirme également dialoguer davantage avec les artistes et leurs ayants droit, bien que cette communication reste souvent discrète.

2. Une industrie qui numérise, mais à quel prix ?

Si la numérisation du patrimoine musical progresse, elle soulève des questions complexes :

- Quels critères de sélection ? (certains catalogues sont jugés non rentables et laissés de côté)

- Qui finance ? (certaines maisons de disques rechignent à investir dans un fonds non immédiatement exploitable)

- Quelle qualité ? (transfert direct à partir des bandes ou à partir de copies de copies ?)

- Quelle transparence pour les rééditions vinyles ?

Ces enjeux touchent directement le marché des rééditions, où les acheteurs – souvent passionnés – attendent une traçabilité et une authenticité sonore irréprochables. Or, nombre de rééditions actuelles ne précisent pas si le master original a été utilisé, ou si un transfert numérique a servi de source.

3. La place des indépendants et des labels audiophiles

Dans ce contexte, les labels spécialisés dans les rééditions haut de gamme (comme Analogue Productions, Intervention Records, etc.) deviennent de véritables gardiens du temple. Ils insistent sur l’usage des bandes originales, sur la qualité des matrices de gravure et sur la clarté de leurs processus.

Mais leur travail devient plus difficile lorsqu’une partie des archives originales est détruite. Certains catalogues deviennent indisponibles, et d’autres ne sont plus exploitables qu’en numérique.

Un feu qui brûle encore

L’incendie de 2008 chez Universal Studios n’a pas seulement consumé des bandes magnétiques. Il a effacé une partie de l’histoire musicale du XXe siècle, emporté des œuvres inédites, rendu muettes des voix du passé. Plus encore, il a mis en lumière la fragilité structurelle de notre mémoire sonore collective.

Pour les passionnés de vinyles, ce drame souligne à quel point chaque disque pressé à partir d’un master analogique est un vestige précieux. Chaque édition originale devient un témoin d’une époque, d’un son, d’un savoir-faire.

Mais il nous rappelle aussi que la transparence, la traçabilité, et la responsabilité patrimoniale doivent être au cœur de l’industrie musicale, surtout en ces temps de consommation digitale de la musique. Car si les majors possèdent les droits, c’est bien le public qui détient la mémoire.

Sources

- Jody Rosen, The Day the Music Burned, The New York Times Magazine, 11 juin 2019. Lien

- Pitchfork, Soundgarden, Hole, Tom Petty Estates Sue Universal Music Over 2008 Fire, 21 juin 2019.

- Variety, UMG Sued Over Fire, Artists Claim Masters Lost, juillet 2019.

- The Guardian, Thousands of master tapes destroyed, 26 juin 2019.

- Metal Insider, Universal finally releases partial list of lost recordings, février 2020.